地方/天氣/颱風/地震

教育/五育/五創

人生/生存/生活

產業/經濟

政治/政黨

農業/技術/肥飼料/農藥/產銷

食品/衛生/醫療/照護

運動/體育/休閒/育樂

寵物/動保

兩岸/大陸

焦點

婦女/孩童

熱門

健康/養生

演講/發表會/論壇/研討會

命理/信仰/宗教/宮廟/教會

國際/全球

內政/社會/福利/弱勢/慈善

交通運輸

環境/資源/能源

中美台

正能量

餐飲美食

蔬/素食

法制/司法/監督

防災/救災

考試/監察

國安/國防/外交

綠能

自然/地理/景觀/地球

都市發展與都市建設

財務金融/稅制改革

選舉/民調

觀光旅遊

生物科技

出版(影音/圖書/雜誌)

發明/專利

文化資產/文物保護

旅館/民宿

能源

好人好事/人物介紹

版權所有© 2021 All Rights Reserved.

瀏覽人數 :

2517090

中油地熱發電恐將成為另一個失敗的能源政策?

發佈: People

Ι

2025-08-08

Ι

瀏覽: 3635

圖攝自網路

圖攝自網路

文/黄世澤

丹娜絲吹毀南台灣太陽能綠電,戳破民進黨的謊言,風力發電要達到預期目標也是困難重重!2024經濟部命令中油公司加速開發地熱發電!有中油人為了要升官討好經濟部配合演出,果不其然不如預期,目前規劃的25MW規模應該只是「示範」,而不是商轉。且工硏院的推估台灣可供發電的地熱只有150MW,這恐將又是一個失敗的能源政策。

中油第一階段的25MW是深層地熱電廠的目標,實際上目前台灣尚無真正商轉的深層地熱電廠,宜蘭員山的深井,去年10月才開始鑽,截至七月底鑽井深度已經達3457公尺,距離計劃的深度4000公尺,剩下約500公尺8月底可以達標。據中油探勘處的老油人說,宜蘭員山地熱能探查的結果不如預期!將來商轉發電機會有限!

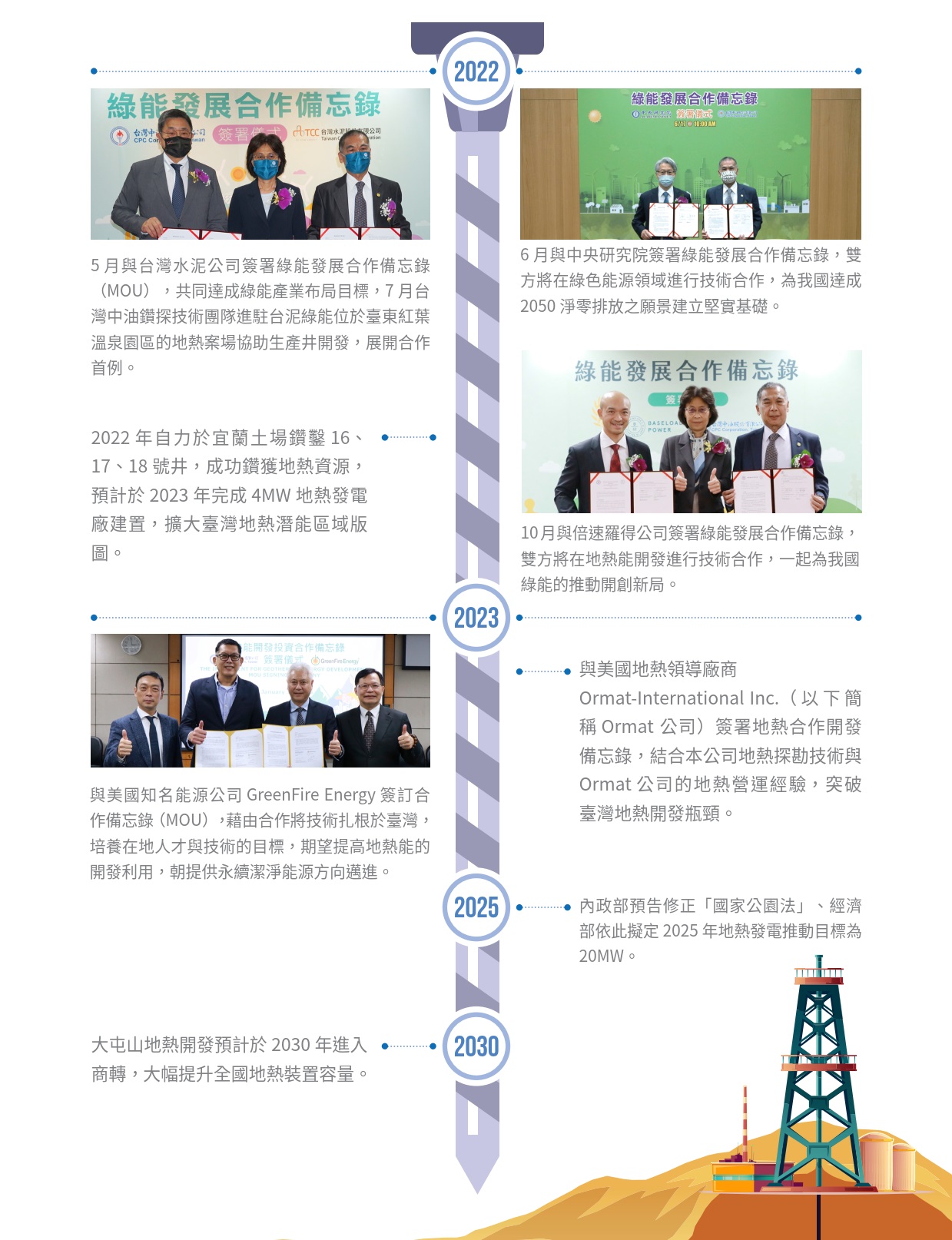

依據經濟部能源署2024.11.29日的地熱能推動報告,之前已經已併網 7.49MW ,2025年堆動目標為20.09MW(中油5.04MW、台電0.84MW、民閒13.85MW)至2030達到300MW。

第一階段的開發由中油公司帶頭開發,宜蘭員山深層地熱示範案25MW。所以這25MW實際上比較像是「技術突破門檻的象徵」,不是穩定可複製的量產規模。第二階達到50-100 MW,'要推動到100MW建置完成,每個地區都還要先設置地熱專區?然後還要「引入國際鑽機」才能真正進行「鑽井、開發、建廠」?實際產能還會受地層熱流、透水性、壓裂技術、鑽探成本等變數影響?

所謂的「100MW建置完成」比較像是政策與預算編列上的目標規模(capex planning),不等於馬上能穩定供電100MW。

300MW其實是整體全台地熱預估的最樂觀上限(2030願景),但:

以台電電網與全國用電來看300MW僅占0.8%左右,微不足道。

真正技術難題不在機組安裝,而是「能不能找到夠熱、夠深又不會崩塌的地層來鑽。鑽一口4000米深井就要幾億元,而且失敗率高、回收期長。所以從25MW跳到300MW中間這段成長,不只大幅跨越,還極度仰賴技術與政策奇蹟。

總之!經濟部能源署的地熱能推動計劃,是在「吹牛」畫餅充飢,從25MW直接跳到100、300MW,不只是目標過高,而是還沒證明就先擴張、就像飛機尚未性能測試,就在談遠航。

圖攝自網路

老油人說除非技術驗證成功(尤其4000公尺井能穩定出熱)。鑽機與人力同步就位。且政府與民間都能承受高昂前期投資風險。否則中油的地熱發電政策更像是「政策宣示用的KPI」,不太可能短期內變成真實的供電主力。

根據泛科學的報導,上個世紀的地熱評估文獻,臺灣的地熱發電潛能最多不會超過 1000MW,這個數字是多少?我們作個對照,核四兩部機組的總裝置容量2700MW。

若再考慮這些地熱的位置和環境,不見得都適合開發,所以可實際運用的地熱就又更少了。對此,工研院甚至推估,其中真正能拿來發電的地熱,只有 150MW。

這麼說來,我們大概不用指望地熱發電,只能洗洗溫泉睡,或頂多只能有小型的發電規模。

圖攝自網路

不過,近年來,在國科會的能源國家型科技計畫支持下,臺灣大學的研究團隊分析了大屯火山群、宜蘭地區、廬山地區和花東地區共四個區域的資料,也有另外的硏究數據。他們說:發現海拔高度 1000 公尺以下、地底深度 4000 公尺以內,且地溫高於攝氏 175 度的地熱蘊藏發電容量,可達 33640MW。換句話說,約等於 12 座核四!

可是蘊藏很多能量,也不能代表都可開發?成本和技術都是挑戰!俗話說:有風不代表一定有風能,有陽光不代表可有太陽能?都面對環境的問題?大地與海洋都是充滿高挑戰性,海上太陽能也可做,但是技術不夠的太陽能板一次颱風就毁了。

其實,不同地區有不同類型地質,大屯火山區熱能充沛,是屬於強酸地區,所用管線材質有高挑戰!從埋在地下取熱能的管子,200度的高溫管子的防蝕就是高難度,要經得起考驗。因為埋在地下越過2000公尺的深井成本已經太高,3000 、4000公尺以上這個發電成本根本不用談。

之前,中油的新北市金山加油站附近自湧泉是75度,「希望」挖300公尺,有150度!如果再開鑽深井有機會取得更有價值的地熱,即然是「示範」為何不要選擇台北金山南而去選擇宜蘭員山,現在效果不如預期,當初中油是誰去經濟部「吹牛」?才導致經濟部做了誤判定?應該要有人負責任!